特集

2022年5月に著作とコミカライズが3冊発売され、新たなコミカライズも連載が開始される作家・道草家守さん。

この新作発売を機に、道草家守さんにお話をうかがいました。

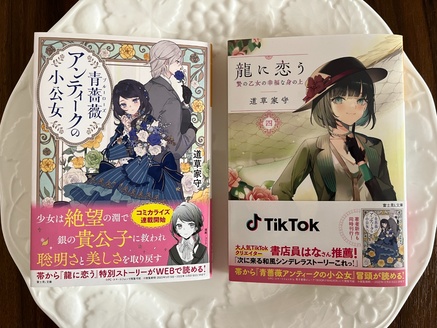

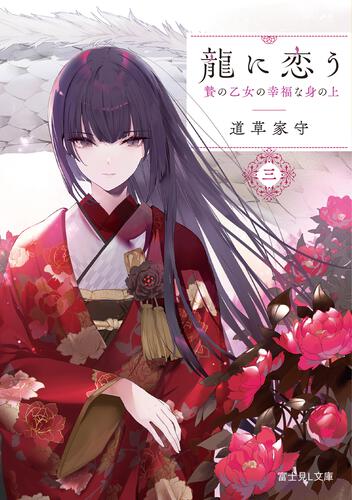

『龍に恋う 四』イラスト:ゆきさめ

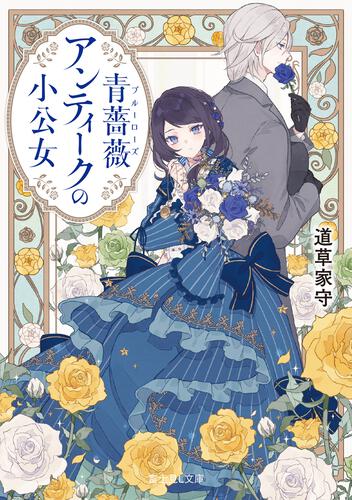

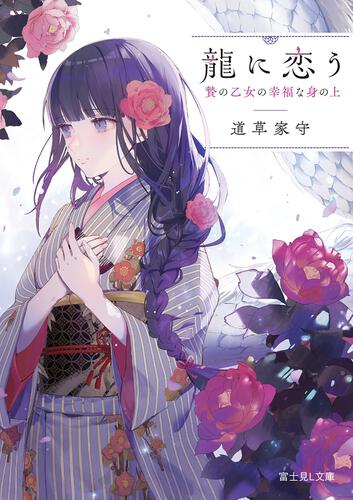

『青薔薇アンティークの小公女』イラスト:沙月

ꕥ――✲ꕥ✲――✲ꕥ✲――ꕥ

道草家守

2013年からWEBで小説投稿を開始し、2015年に作家デビュー。

以来、繊細な描写で人気を博す、実力派作家。著作に『帝都コトガミ浪漫譚 勤労乙女と押しかけ従者』(ことのは文庫)ほか、第2回富士見ノベル大賞にて審査員特別賞を受賞した『明治乙女のお勤め妖異譚』を改題・改稿のうえ上梓した「龍に恋う」シリーズなど、著作多数。2022年5月には累計15万部(※)となった「龍に恋う」シリーズ4巻と同時に新作『青薔薇アンティークの小公女』を上梓する。

※「龍に恋う」シリーズ累計には紙書籍のほか電子書籍版、コミックスも含む。

Twitter https://twitter.com/mitikusatanoi

ꕥ――✲ꕥ✲――✲ꕥ✲――ꕥ

4巻が発売される『龍に恋う』は西洋文化の波が押し寄せる明治~大正時代風の世界を舞台にした作品。”人ならざる者”を見ることができ、贄に捧げられるはずだった少女・珠が、口入れ屋の店主・銀市と出会い感情を知っていく。一方の銀市も秘密をかかえており、二人が互いの居場所を見つけるまでを描くストーリー。

新作の『青薔薇アンティークの小公女』は英国ヴィクトリア時代をモチーフにした世界観。母を亡くした直後に遺品すら奪われた少女・ローザが主人公。彼女は妖精の秘密を探る貴公子・アルヴィンと出会い、彼らは妖精とアンティークにまつわる謎から真実と愛を知ることになっていく……。

ペンネームの由来にもなった作品が、明治・大正文化を好きになったきっかけ

ーーいずれも読み応えある内容と魅力的なキャラクター、作品の繊細さに心揺さぶられました。

道草 ありがとうございます!

ーー『龍に恋う』では明治~大正時代の装いやあやかし、『青薔薇アンティークの小公女』ではヴィクトリア時代風の洋装やアンティークが、目に浮かぶような描写で書かれていました。知識としても面白く拝読いたしました。

道草 モデルとした文化に関心をもったのはなぜだったか振り返ってみると、昔から図書館が身近にあったのが影響していたようです。その図書館で、読書歴が”レシート”としてもらえたんです。また、学生時代からずっとどういう本を読んできたかを記録してきた読書ノートを残していまして。

見返したところ、明治~大正時代を好きになったきっかけは梨木香歩先生の『家守綺譚』を拝読したことでした。友人が行方不明になったあと、彼の家を託された青年が、不思議な出来事にであっていくーーというストーリーです。単行本で拝読したのは、2007年か2008年くらいでしょうか。

ただ、初めて読んだときにはこの時代に描かれている文化が全く分からなくて。この世界って、この時代ってなんなんだろうって調べ始めたのがきっかけとなりました。そのあとにこの時代に関連する書籍も借りて読んでいました。

ーーなるほど、作品でモデルとされた文化に関心をもったきっかけはその書籍だったのですね。

道草 はい。わたしは一度読んだ本をあまり読み返さないのですが、当時はこの本を何度も読み返していました。実はいまのペンネームの「家守」もその書籍からいただいて、ずっと使っています。以来、ずっと「道草家守」を使用しているので、筋金入りですね。

ーー10年以上前からお好きだったのですね! 英国ヴィクトリア時代をお好きになったのも理由がありますか?

道草 それも記憶を掘り起こしてみました! 一番は、桜庭一樹先生の『GOSICK ―ゴシック―』です。舞台が昭和初期、第一次世界大戦後の世界観なので、厳密にはヴィクトリア朝とは時代が違うのですが。でも、ヒロイン・ヴィクトリカのドレス姿ーーフリルとマカロンと金の髪のヴィスクドールのようなーーまさにドレスを着るために生まれてきた女の子。美しい女の子と、たったひとり潜り込んだ日本人の男の子の孤独感、そして閉塞的な時代のなかで描写されていく物語が、強烈に印象に残っています。

もう一つが、角川スニーカー文庫から刊行されていた茅田砂湖先生の『レディーガンナーの冒険』です。たしかアメリカ大陸をモチーフにされていますが、時代は近く、ドレスを着て、銃を振り回す女の子が登場します。なのに、ちゃんとメイドさんが付き添ってる! 痛快で夢中になりました。

貴族と使用人の関係性や、本格的にヴィクトリア時代の文化を意識したのは「ヴィクトリアン・ローズ・テーラー」シリーズから。そして、角川ビーンズ文庫「アネットと秘密の指輪」シリーズです。あの時代特有の華々しさとほの暗さが背中合わせで漂っていて、魅力的に映りました。

作中の関係性やキャラクターらしさまで表現されているイラストに感謝

ーー5月に発売される文庫はイラストも素敵ですね。ちなみに、『龍に恋う』と『青薔薇アンティークの小公女』のパッケージで、特に印象的だったポイントを教えて頂けますか?

道草 『龍に恋う』はゆきさめ先生の透明感のあるイラストが毎回素敵だと感じています。ゆきさめ先生が得意とされている繊細な雰囲気がとても好きで! 明治時代のモダンガールは現在の女性に通じる要素がありますが、その部分もイラストのなかに表現されていて、感動しました。

とくに今回の衣装だと瑠璃子さんのジャケットの衿が大好きなんです! ラフで拝見していたときから惚れ惚れとしていたので、完成されたイラストでもあの素敵なジャケットを瑠璃子さんが着用していて嬉しかったのを覚えています。

道草 『青薔薇アンティークの小公女』については、主人公ローザを「ローザ」として描いてくださったとしみじみ感動しました。そして、構図が大好きです! 小説は、自分らしく生きられず、潰れてしまいそうになったところにヒーローのアルヴィンに救われて本来の自分を取り戻していくという物語です。

そして、男性であるアルヴィンに抱えられて、ひたすら甘やかされて守られている雰囲気ではなく、背中合わせで、彼女の背中を支えて……ローザ自身が自分の力で立ち上がれるようにする、二人の関係性や作品を表してくださったなぁと。沙月先生の洋装が見たかったという、わたしの気持ちも叶えていただけたので、とても嬉しく感じています。

ーー作家さんとイラストレーターさん、それぞれ分野は異なりますが、クリエイターさん同士ならではの尊敬があるコメントですね。

道草 あ、実はあともう一つ! 『花咲くキッチン』のあのイラストや構図もとっても好きで。沙月先生に装画を担当いただけるとうかがったときから、とても楽しみにしておりました。丁寧に作品の意図をくみ取って、イラストを仕上げてくださったと感謝しております。

「もうこれ以上はいまの自分には調べられない」ところまで調べる

ーー毎回、作品の舞台や文化を非常に丁寧に作り込んでいらっしゃると拝読しています。なにか心がけていらっしゃることがあるのでしょうか?

道草 作り込んでいると評して頂けるのが光栄です。でも、わたしは「まだまだ足りないな」と思いながら苦心していまして……。毎回、なんとか「もうこれ以上はいまの自分には調べられない」ところまでは調べるようにしています。

道草 たとえば、今回4巻となる『龍に恋う』では、百貨店での展覧会や、舞踏会のシーンがあります。それぞれこの時代に本当に開催されたことがあったのかを調べてから書いています。もちろん『龍に恋う』は”人ならざる者”も登場するフィクションですので、雰囲気を楽しんでいただくエンターテインメント小説の執筆にあたっては不要な、自己満足の領域にはいっていく下調べなのですがーー。

百貨店での展覧会については明治時代45年あたりから、文化の紹介というかたちで開催され始めているとわかりました。作品のなかで描写している西洋文化の紹介も、この時代観にあってもおかしくないよね?と認識してから執筆しました。

明治時代やヴィクトリア朝時代については、調べようと思えば一定以上の史料を見ることができます。そのため、この作品で書かれている出来事は創作なんだけれど、史実に感じられてしまう読者さんも居るだろうなと思いながら……。史実と創作との織り交ぜ方を気をつけながら作品をつくっています。

道草 ちなみに、舞踏会は帝国ホテルで実施されていたようです! そういった論文をWEB上で公開してくださっている研究者の方がいらしたんです。

当時の新聞にも記事があるようです。もちろん、完璧な裏取りをしたわけではないのですが。

こういった史料や記事が見つからなかったら、4巻の描写も変わっていたと思います。

本来の時代とフィクションとして変えている部分としては、瑠璃子さんの衣装があります。作中のモデルは明治時代の終わりから大正時代にいたるところと設定していますが、瑠璃子さんの着用しているモダンガールの文化が育まれたのは、大正時代の終わり頃なんです。

詳しい方にお叱りを受けてしまうかしら?と思いつつ、幸いにして、読者さんには許容いただいているようです。

ーー読者さんのために想いを込めた世界観ですね。この作品と出会えることは、読者さんにとって宝物のような出来事になるように感じます。

道草 過分なお言葉で面はゆいですが……ありがとうございます。

ーーちなみに『龍に恋う』でも『青薔薇アンティークの小公女』二つの作品の共通点として、いずれでも花が象徴的に使われていて、華やかさを感じました。

道草 「あったら読者さんに面白く感じて頂けるのでは?」と思ったのが取り入れた一番の理由です。明治時代は、西洋の花がはいりはじめ、女性の持ち物が華やかになりはじめた頃合いでした。また、花言葉がとても流行したこともあったそうです。

『青薔薇アンティークの小公女』では、ヴィクトリア朝時代に花言葉が洗練されていったということを知りまして。また、イギリスが花とガーデニングを大事にするという文化があることから取り入れました。

道草 それから、わたしがこれまで読んだ二次創作の作品から感じていたことなのですが、とても上手に花をモチーフとして使う方が多いことを常々感じていました。暗喩として使用したり、民族的な文化としてひそやかに忍ばせたり。こういった面白さを作品に取り入れることができたら面白いだろうなとわたし自身も思って、頑張って考えたという面もあります。

ーーそれは、作品を一度読むだけでなく、読み返したときにも小さな発見や面白さがありますね。

記事後編につづく

記事後編はこちら

プロモーションビデオ

新刊発売にあわせて、各作品のプロモーションビデオも公開中